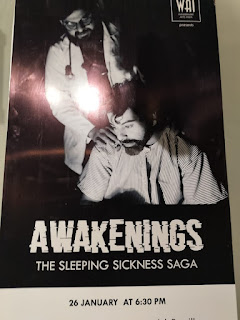

विंडरमेयर फेस्टिवल में 'अवेकनिंग्स'

बरेली के विंडरमेयर फेस्टिवल में इधर कई वर्षों के बाद जाना हुआ। इसके सूत्रधार और संचालक डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह शहर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिनकी शख्सियत अपने में एक बायोपिक का विषय है। उनके थिएटर ग्रुप रंग विनायक ने इस बार उनके सुझाव पर ‘अवेकनिंग्स’ नाम की प्रस्तुति की, जो सन 1973 में लिखी गई इसी नाम की पुस्तक और बाद में उसपर बनी फिल्म से प्रेरित है। पुस्तक के लेखक डॉक्टर ओलिवर सैक्स ने इसमें अपने उन अनुभवों को लिखा है जो 1920 के दशक में फैली ‘स्लीपिंग सिकनेस’ नाम की बीमारी के मरीजों के इलाज के दौरान उन्हें हुए। इन मरीजों की चेतना एक लंबी नींद में ठहर गई है। उनमें एक खिलाड़ी है, एक म्यूजिक कंपोजर, एक नॉवलिस्ट, एक कवि। इन्हीं में से एक मरीज मिस रोज़ को गेंद कैच करते देख डॉक्टर सैक्स को उसमें ठीक होने की संभावना नजर आती है, क्योंकि बरसों से एक ‘स्टक पोजीशन’ में होने के बावजूद वह ऐसा कर पा रही है। वह अपने सीनियर डॉक्टर की दलील कि ‘यह महज एक रिफ्लैक्स है’ को यह कहकर खारिज करते हैं कि अगर वैसा होता तो वह गेंद से बचने की कोशिश करती न कि उसे पकड़ने की। एक मरीज है जिसके अंग-प्रत्यंग बु